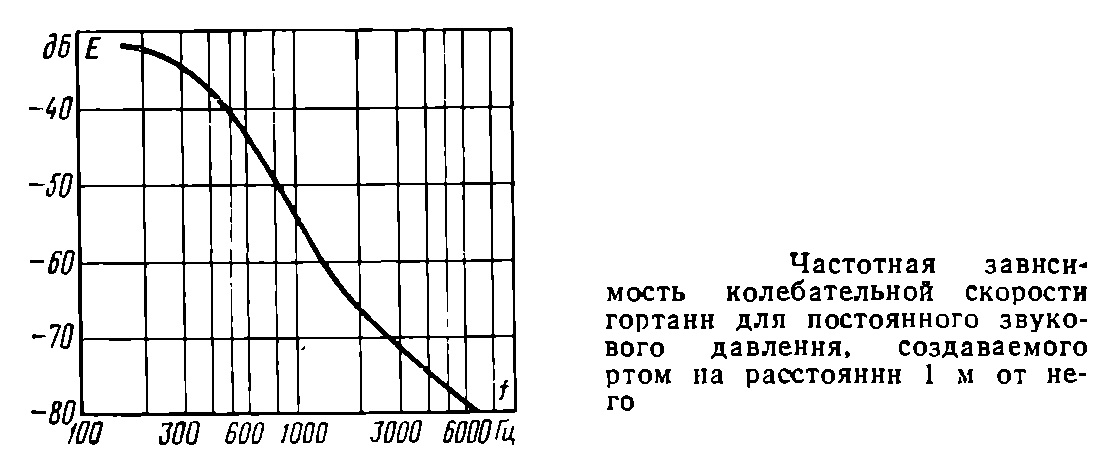

Для получения шумозащищенного речевого сигнала используют гортань как источник звуковых колебаний. Эти колебания создаются при использования звуков речи., и являются чисто механическими колебаниями тканей, прилегающих к гортани. Наиболее интенсивные колебания получаются на низких частотах. Скорость колебаний этих тканей уменьшается к высоким по квадратичному закону. При увеличении частоты вдвое скорость колебаний уменьшается вчетверо, что соответствует снижению уровня на 12дБ\окт.

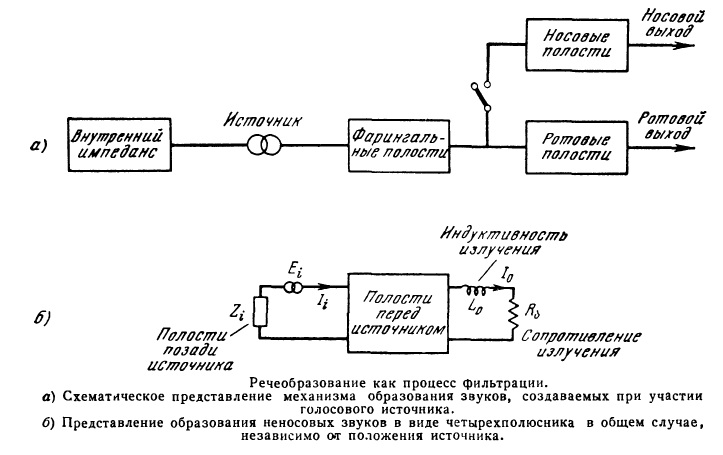

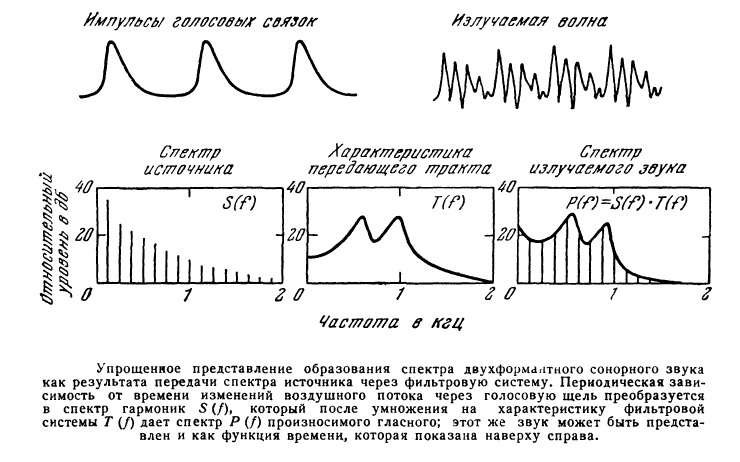

Речевая волна представляет собой результат воздействия одного или нескольких источников звука на фильтрующую систему речевого тракта. Это простое правило, выраженное в терминах акустики и электротехники, означает, что речевая волна однозначно определяется характеристиками источников звука и фильтров.

Источник звука представляет собой акустическое возмущение, наложенное на поток выдыхаемого воздуха, это возмущение вызывается либо препятствие в речевом тракте, обуславливающим наличие трения или внезапное открытие или закрытие прохода, либо модуляцией потока воздуха изменением ширины проходы между голосовыми связками. Таким образом, акустичекому этапу фонации, к которому относится понятие источника, предшествует аэродинамический процесс выдоха или вдоха воздуха. Основными параметрами этого процесса являются объем выдыхаемого или вдыхаемого воздуха в единицу времени и подсвязочное давление. Последнее не следует смешивать с акустическим понятием звукового давлением, характеризующим источник.

«Высота звука» и «основная частота звука» не являются синонимами, хотя и могут быть использоваться с одинаковым правом вследствие однозначного соответствия друг другу. Строго говоря, высота есть ощущение, связанное с воздействием того или иного тона, а частота- физическое свойство звукового стимула.

Существенное влияние на спектр одного и того же звука оказывают изменение спектра источника, которые обусловлены индивидуальными особенностями голоса и голосовым усилением при произнесении звука. Уменьшение этого усилия, при неизменном частотном положении всех формант, приводит к понижению уровня всех гармоник, однако уровень более высоких гармоник снижается в большей мере, чем низких. Это обусловлено тем, что понижению интенсивности голоса обычно сопутствует увеличение крутизны спадания огибающей спектра источника к высоким частотам.

Для того чтобы в акустической картине речи до конца отделить данные, относящиеся к источнику, от данных, относящихся к фильтровальной функции, необходимо располагать детальным описанием речевого тракта. Такое описание позволяет найти свойства тракта, характеризующие его как систему передачи, то есть отделить фильтровальную функцию. Однако, имея в виду более общие фонетические выводы, оказывается частично можно восстановить приближенные характеристики источника и фильтровую функцию, не обращаясь к детальным геометрическим данным о конфигурации речевого тракта.

Независимо от фактической конфигурации речевого тракта, при его удлинении , у губного конца приводит к сдвигу вниз всех резонансных частот.

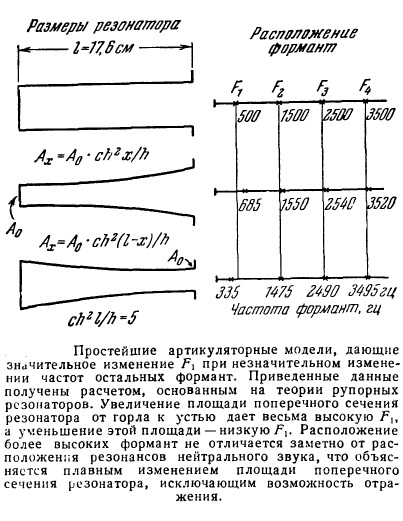

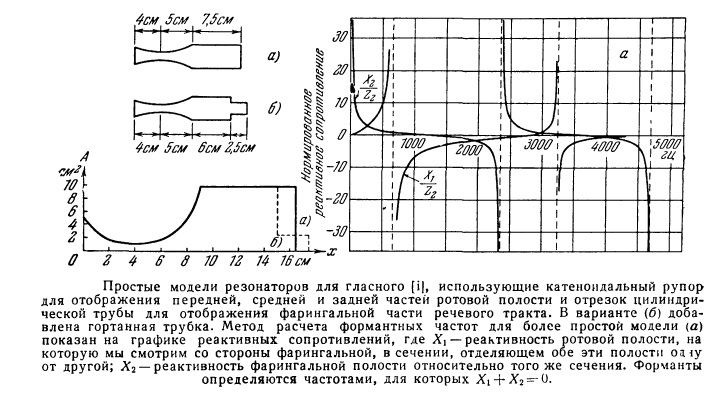

Пример использования рупора в качестве модели речевого тракта

Подобная модель дает возможность отобразить в единой эквивалентной схеме всю ротовую полость речевого тракта, включающую небное сужение, переднюю область, и плавный переход к фарингальной полости.

Однако по сравнению с последней моделирование ротовой полости при помощи рупора представляется более соответствующим действительной конфигурации речевого тракта. С тем, чтобы еще более приблизиться к действительности, можно дополнить систему отрезком трубы отображающим гортань, с таким добавлением получается следующая модель.

Конфигурация речевого тракта сама по себе мало что говорит о мощности отдаваемой речевым трактом, проще связывать мощность с частотой первой форманты, а не с форманты полостей речевого аппарата. Так широкий проход между губами еще не является показателей высокого уровня звука, положение языка оказывает определенное влияние на частоту первой форманты, и существенно влияет на передачу мощности

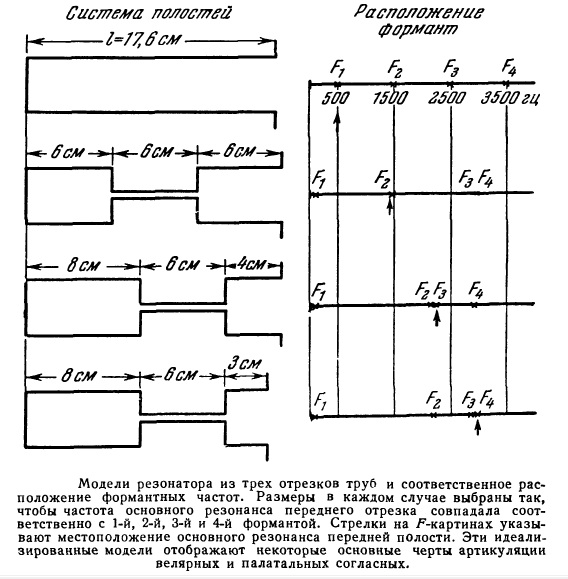

Приближенное представление речевого тракта трехпараметрической моделью

Резонатор состаящий из 2х отрезкой труб непригоден для отображения конфигурации речевого тракта, если образуемое сужение языком явно выражено. В этом случае модель должна состоять по меньшей мере из трех или четырех элементов (если учитывать еще влияние огубления).

На рисунке показано несколько моделей состоящих из отрезкой труб и соответственные F-картины, то есть совокупности их резонансных частот. Эти модели приводятся с целью показать влияние места сужения, образуемого языком, и общей длины системы и продемонстрировать связь частоты основного резонанса полости, ближайшей в ротовому отверстию с частотами первых четырех формант.

Если продвижение языка вперед ведет к повышению резонансной частоты, то можно сделать вывод, что резонанс этот определяется главным образом той полостью, длина которой уменьшается, в данном случае передней полостью. Аналогично можно считать, что те участки монограммы, где резонансные частоты поднимаются, если двигаться слева направо, то есть язык оттягивается назад, определяются в основном задней полостью. Отсюда следует, что частоты формант в точках максимума и минимумов в равной мере зависят от обеих полостей, а по обе стороны от положения язычного прохода, соответствующего этим точкам, на частоту формант оказывает преимущественное влияние то одна, то другая из полостей.

Увеличение степени огубления приводит к понижению всех резонансных частот. Это понижение наибольшее для тех участков кривых, на которых частота резонанса определяется по преимуществу передней полостью. Огубление также сдвигает области сближения формант к более переднему положению язычного прохода.

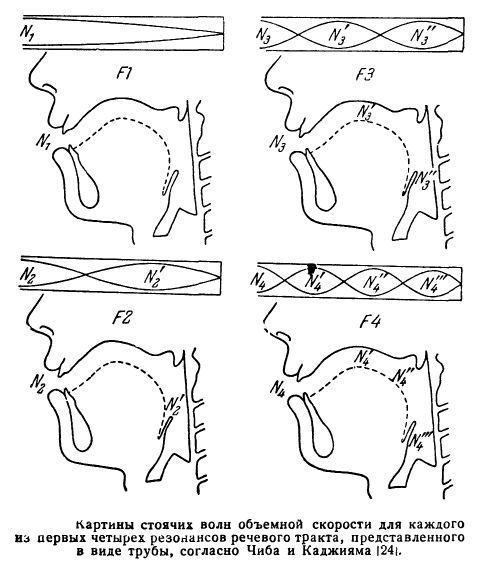

Некоторые существенные особенности взаимосвязи между изменениями артикуляции и изменении частот формант легко уяснить, если обратиться к картине стоячих волн в модели речевого тракта, состоящей из одного отрезка трубы. Если в трубе образуется сужение, то частота резонанса трубы понижается иои повышается в зависимости от того, находится ли это сужение вблизи от точки максимальной объемной скорости или максимального избыточного давления.